労災保険の勉強をしていると、

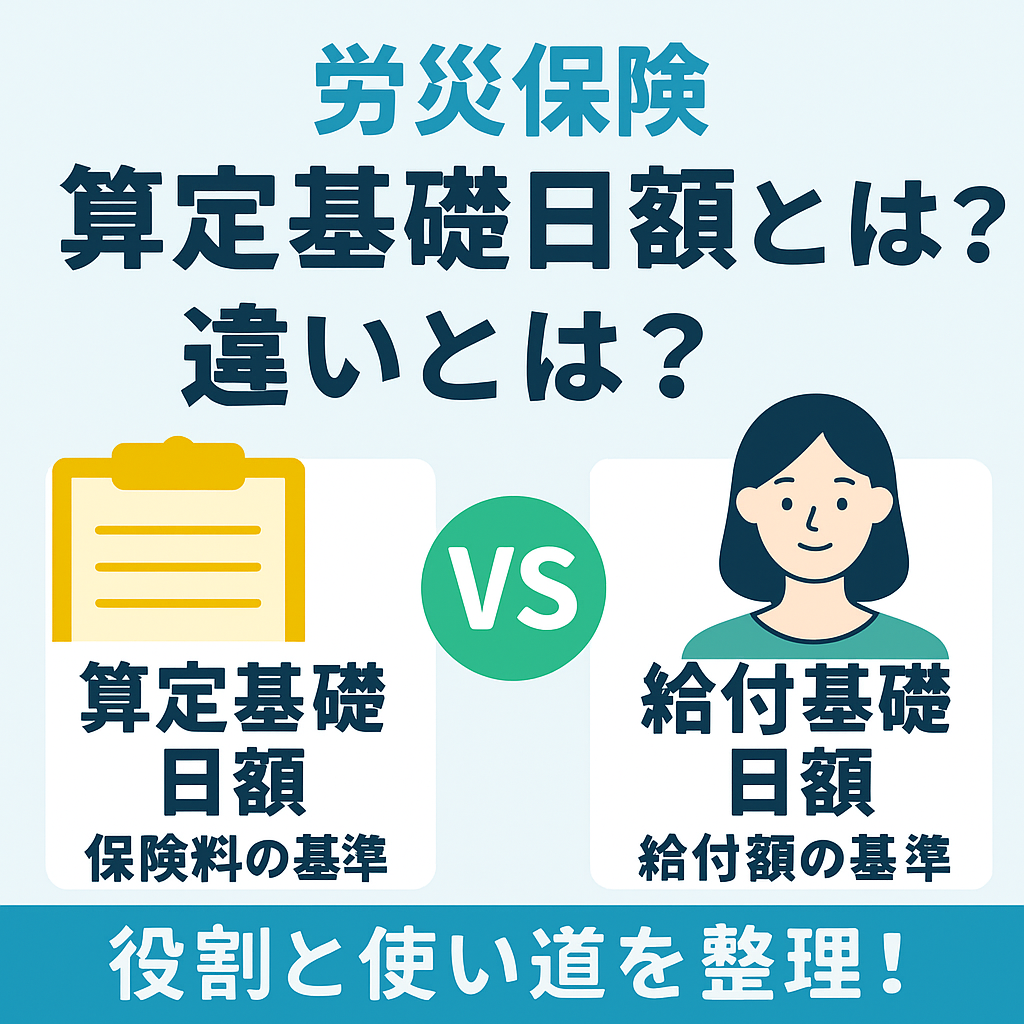

**「算定基礎日額」と「給付基礎日額」**という似た言葉が出てきます。

でもこの2つ、実はまったく役割が違います!

この記事では、社労士受験生や労災制度を学びたい人向けに、

算定基礎日額と給付基礎日額の違いをわかりやすく解説します!

目次

✅ 算定基礎日額とは?

労災保険料を決めるための基準となる金額(日額)

労働者に労災保険をかけるとき、

最初に「このくらいの賃金水準の人だな」という基準を決めます。

これが算定基礎日額です。

- 保険関係成立時や新規雇用時に設定

- 賃金総額に応じて、保険料を算出するために使われる

📌 イメージ

→ 保険に入るときの「掛け金を決めるための基礎」

✅ 給付基礎日額とは?

実際に労災事故が起こったときに、給付額を決める基準となる金額(日額)

労働者が業務災害や通勤災害に遭った場合、

給付する金額は「事故直前の実際の賃金水準」に応じて決める必要があります。

これが給付基礎日額です。

- 原則、災害発生直前3か月間の賃金総額÷その日数で算出

- この日額をもとに、休業補償給付・障害補償給付などの金額を決める

📌 イメージ

→ 保険金を支払うときの「受け取る金額の基礎」

✅ 比較まとめ表

| 項目 | 算定基礎日額 | 給付基礎日額 |

|---|---|---|

| 何に使う? | 保険料の計算 | 保険給付額の計算 |

| 決めるタイミング | 保険契約時・年度更新時 | 災害発生時 |

| 基準となるもの | 雇用契約上の賃金 | 直前3か月間の実際の賃金 |

| 性質 | あらかじめ決める | 事故のたびに個別に算定 |

| 変動するか? | 年度更新までは原則一定 | 毎回変動する可能性あり |

✅ なぜこんな違いがあるの?

理由はシンプルです。

- 保険料をあらかじめ集めるには、一定の基準額(算定基礎日額)が必要

- でも、実際に給付するなら、できるだけ現実の賃金に近い額(給付基礎日額)を基準にする方が公平

だから、

「保険料」と「給付額」で別々の基準を使っているわけです。

✅ 試験でよく狙われるポイント!

| 問題パターン | 正誤 |

|---|---|

| 算定基礎日額は給付額を決めるために使う | ❌(保険料の計算に使う) |

| 給付基礎日額は、災害発生直前3か月の賃金で決める | ✅(実際の賃金ベース) |

ここを押さえておけば、ひっかけ問題にも強くなれます!

✅ まとめ

- 算定基礎日額=保険料を決める基準

- 給付基礎日額=給付金額を決める基準

- 同じ「日額」でも、目的もタイミングも全然違う!

📘社労士試験対策でも、実務知識としても、「なぜ違うのか?」まで理解しておくと圧倒的に強くなれます!

これからも、わかりにくい制度をスッキリ整理して発信していきます✨

コメント